文化財復元と井波彫刻師~名古屋城本丸御殿復元プロジェクトから

この欄間が設置されている名古屋城本丸御殿は、江戸時代に徳川将軍の宿館として建てられ、城郭建築の最高傑作として国宝第一号に指定されたが、第二次世界大戦の戦災で天守閣とともに焼失した。戦後、「二度と燃えたり、壊れたりしないように」という祈りを込めて始まった名古屋城の再建プロジェクトの中で、2009年から2018年という9年の工期をかけて、豊富な歴史資料と伝統技法に基づき、木造で復元された。

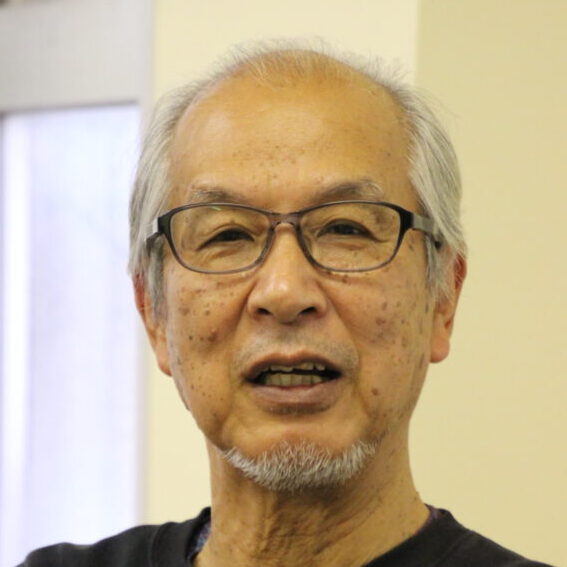

この本丸御殿の中で上洛殿と名付けられた部屋にある欄間彫刻の数々は、実は井波の彫刻師たちが復元を手掛けたもの。どのような経緯で井波が名古屋城本丸御殿の復元という歴史的大事業に携わったのか。そして復元に必要な技術とは何か。最後の彫刻師集団ともいえる井波だからこそ成し得た大規模復元プロジェクトについて、当時の井波彫刻協同組合理事長として井波彫刻師たちを束ねるリーダーを務めた岩倉綾泉氏から話を伺った。

|

岩倉 綾泉(本名:岩倉 雅美) 昭和27年旧井波町生まれ。父 岩倉勘宰に師事。深、籠彫り、細密彫刻を得意とし神社仏閣、屋台彫刻、欄間、置物彫刻等を制作。日展、元現代工芸美術家協会員、元井波彫刻協同組合理事長、元井波彫刻伝統工芸士会会長などを歴任。令和3年に卓越技能者「現代の名工」に選ばれる。 |

名古屋城本丸御殿復元プロジェクト

経緯

当時、井波彫刻は新たな取組の必要に迫られていた。

かつて井波といえば欄間彫刻というほどに、全国津々浦々から欄間彫刻の注文を受けてきたものだが、住環境の変化等に伴い、欄間の需要は激減。少子化の煽りを受けて「天神様」(富山県では子供が生まれると祖父母から孫へ菅原道真公の像を送る習慣がある)の需要も減少。新しい商品づくりに知恵を絞る日々だった。

そうした中で、名古屋城本丸御殿にかつて飾られていた欄間彫刻の復元の話が入ってきたという。

これまで井波では個々の彫刻師が復元等の依頼を受けることはあったが、井波彫刻協同組合としては初めての大型案件であった。

井波彫刻協同組合は通常2年で役員が交代する組織だが、この案件を遂行するために制作の音頭をとる役員を交代させず任期を延長させた異例の案件でもあった。

このようにイレギュラーな案件ではあったものの、自分達にしかできない新しい取組だと考え、迷わず手を挙げた。

復元作業

依頼されたのは、7枚の欄間彫刻。サイズは幅9尺(270㎝)×高さ4尺(120㎝)、厚みは8寸から1尺(12㎝~30cm)。

制作の第一歩は図案を起こすところからだ。

通常、井波彫刻では依頼主からの要望に合わせて図案化する。

依頼主は多くの彫刻師の中から自分好みの作風の彫刻師へ依頼するため、彫刻師は各々のセンスで表現することが求められる。

図案は紙に筆で描き出したのち、図案に合わせて選んだ木材に転写し、彫刻していく。

しかし今回の依頼は焼失した建物の復元事業の一環であるため、公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下「文建協」)が定めた工法と材料に従う必要があった。具体的には、枠も中の彫刻もヒノキを使用することが指定されていた。復元制作になるため個々のオリジナルではなく、元々この場にあったものをそっくり再現せねばならない。

参考資料は、戦前に撮影された数百枚ものモノクロ写真。同じ欄間彫刻でもさまざまな角度から撮られており、光の当たり方やカメラの位置によって細部の見え方が異なる。そのため、平面図に落とし込むにあたり、写真を丹念に読み解きながら、構造や彫りの深さを慎重に推察し、図案化を進めていった。

最初に取りかかったのは鶏が鼓に乗った『諫鼓鶏(かんこどり)』のサンプル制作である。この図案には自然の花鳥に加えて鼓という人工物が含まれているため、写真の撮影角度によって解釈が分かれやすいと考え、文建協との考察の方向性をすり合わせる対象として適していると判断した。

岩倉氏はこのプロジェクトを「井波だからこそ実現できた」と語る。他に類を見ないほど彫刻師が軒を連ねる井波では、限られた工期の中でも高度な制作が可能だった。

1枚の欄間に対し、荒彫りは裏表に3~4人ずつ、仕上げにはさらに3~4人、仕上がった部材の最終調整にも2人が加わり、合計10名体制で進められた。

このような大規模な分業体制も、長年にわたり技術を磨いてきた彫刻師たちが多数いる井波ならではの強みであり、井波が名古屋城本丸御殿の復元チームに選ばれた理由の一つである。

なぜなら、今はもうこのように彫刻師の集団がいる地域というのが井波をおいて他にないためだ。

完成した欄間彫刻は、文建協と名古屋市から委託された建設会社のコンソーシアムによって確認され、その後名古屋市の承認を経て、京都で彩色が施され、最終的な取り付け作業に入った。

この取り付け作業もまた、彫刻師10人がかりで1週間を要する大仕事となった。完成したばかりの周囲を傷つけないよう、細心の注意を払っての作業だった。

名古屋城の一件から始まり、大規模な文化財関連の依頼としては小石川後楽園の彫刻も井波に白羽の矢が立った。この名古屋城本丸御殿における復元事業は、全国に類を見ない彫刻師集団として井波の名が知られることとなる良いきっかけになった。

文化財修復・復元と井波の技術

「文化財に関する依頼で求められていることは技術であり井波彫刻ではない」と岩倉氏は語る。

通常、井波彫刻は依頼主の要望を受けて己のセンスで表現することが求められるが、文化財は元々あったものをそっくりそのままのとおり再現することが求められている。復元とは、検証しながら「当時あったであろうもの」を再現することであり、修復とは当時の職人の手や産地の作り方、技術に合わせて再現することである。その地域ごとにそれぞれ異なる彫り方で作られたものを、残された古写真から丹念に読み取り、文建協等の専門家との調整を重ねて忠実に再現し、作り上げる。

今、岩倉氏はこの名古屋城の復元における一連のことをもとに、後継者のために復元の流れや作業などのノウハウをまとめたものを残しておく必要があると考えている。冊子なのか、映像なのかはまだ決めかねているが、何かしらの媒体で残したいという。

この「普段とは異なる技法を再現」できる能力は、まるで木から彫り出したとは思えない精緻な彫刻技術を磨き上げ継承し続けてきた井波の彫刻師だからこそ持ちうる技術なのではないだろうか。

アートは自由な創作活動だが、高度な技術を求められるものを作り上げるには相応の技術が要る。たとえば紙と鉛筆さえあれば誰でも絵を描くことはできるが、複雑なものを正確に描くには基礎のデッサンができてこそであるし、そこから様々な表現技法を会得していくからだ。キュビズムで有名なパブロ・ピカソが実はとてつもないデッサン力の持ち主であるように。

そしてこのような大がかりなものを作り上げるには技術だけでなくチームワークが欠かせない。修行時代から互いに切磋琢磨してきた職人たちが組んで一致団結したからこそ、このような大規模かつ高度な技術を要するプロジェクトを成功させることができたのではないだろうか。

井波へ来られ

最後に名古屋城本丸御殿の欄間彫刻の見どころを尋ねると、「まずは見て圧倒されてほしい」とのこと。そして、どうやって作るのだろうと興味を持って井波まで来てもらえたら嬉しいと、目を細める。

井波の町は、通りを歩けば今なお多くの工房が立ち並び、広くとられた窓からは作業風景を覗き見ることができる。そして、誰でも飛び込みで見学可能というおおらかさ。このようにいつでも見学可能な工房が多く残る町は珍しいのではないだろうか。

とはいえ本当に入って良いものか知らないと緊張するが、「人が見えるところで作業をしているときはどなたでもどうぞのサイン」であると岩倉氏。本当に大事な行程は人前ではできないので窓から見えるときはOKなのだそう。

ノミを打つ音が心地よく響く、木彫刻の匠たちが暮らす町・井波へ、来られ。

※諫鼓鶏(かんこどり)以外の名古屋城関連の画像は、名古屋城総合事務所よりご提供いただいたものです。